皆さん、こんにちは。ミカです。

生成AIの世界って、正直最初はとても複雑に感じますよね。ChatGPT、Midjourney、Runway…たくさんのツールがあって「どれから始めればいいの?」と迷ってしまう気持ち、とてもよく分かります。

私自身、AI業界に足を踏み入れたのは3年前。最初は「AIって結局何ができるの?」「どのツールが本当に使えるの?」と疑問だらけでした。でも実際に様々なツールを試し、仕事や創作活動で活用してきた今だからこそ、皆さんに本当に価値のある情報をお伝えできます。

この記事では、生成AI初心者の方でも理解しやすいよう、AIの基本的な仕組みから実践的な活用法まで、私の経験を交えながら分かりやすく解説していきます。

目次

- 生成AIの基本的な仕組み:なぜAIは「創作」できるのか

- AIツールの全体像:何ができて何が苦手なのか

- プロンプトエンジニアリング:AIを思い通りに動かすコツ

- 分野別AIツール活用法:実践的な使い方

- AIツール選びの落とし穴と注意点

- 2025年のAI活用戦略:これから始める人へ

- まとめ:AIを味方につけて、可能性を広げよう

1. 生成AIの基本的な仕組み:なぜAIは「創作」できるのか

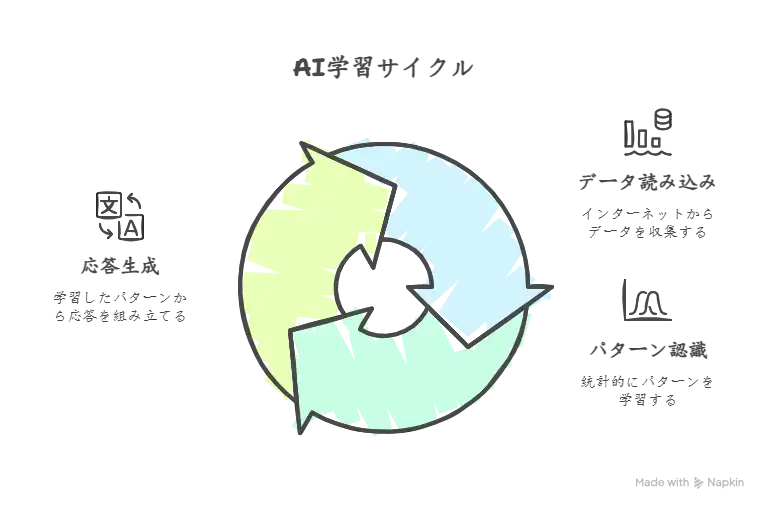

AIは「魔法」ではなく「統計」

最初に理解しておきたいのは、生成AIは決して魔法ではないということです。実際は、膨大なデータから「パターンを学習した統計的予測システム」なんです。

私が最初にChatGPTを使った時、「なぜこんなに自然な文章が書けるの?」と驚きました。でも仕組みを理解すると、実はとてもシンプルなプロセスなんです:

- 学習段階:インターネット上の膨大なテキスト、画像、音声データを読み込む

- パターン認識:「この文脈の次にくる単語は何?」「この説明に合う画像はどんな特徴?」を統計的に学習

- 生成段階:新しい質問に対して、学習したパターンから「最も確率の高い答え」を組み立てる

例えば、Midjourneyで「夕日の海辺」と入力すると美しい画像が生成されるのは、過去に数百万枚の「夕日」「海辺」の画像を学習し、その特徴(オレンジ色の空、水面の反射、地平線など)を組み合わせて新しい画像を作っているからです。

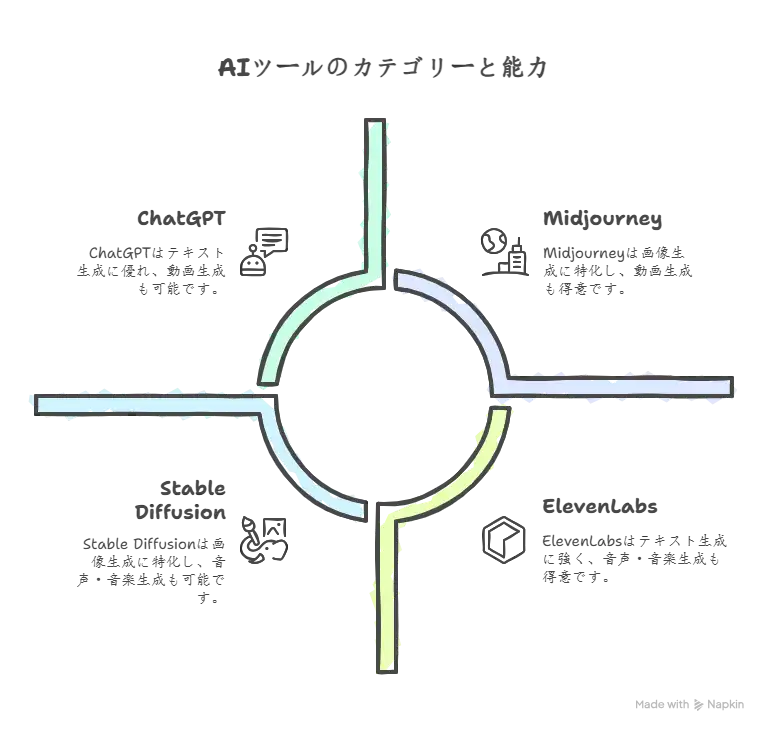

各AIツールの専門分野

AIツールは大きく4つのカテゴリーに分かれます:

| カテゴリ | 主要ツール | 得意分野 | 苦手分野 |

|---|---|---|---|

| テキスト生成AI (LLM) | ChatGPT、Claude、 Gemini、GPT-4 | 文章作成、要約、翻訳、 コード生成、相談対応 | 最新情報、数学的計算、 事実の保証 |

| 画像生成AI | Midjourney、DALL-E、 Stable Diffusion、Leonardo.AI | イラスト、写真風画像、 デザイン、アート作品 | 文字入り画像、細かい指示、リアルな人物 |

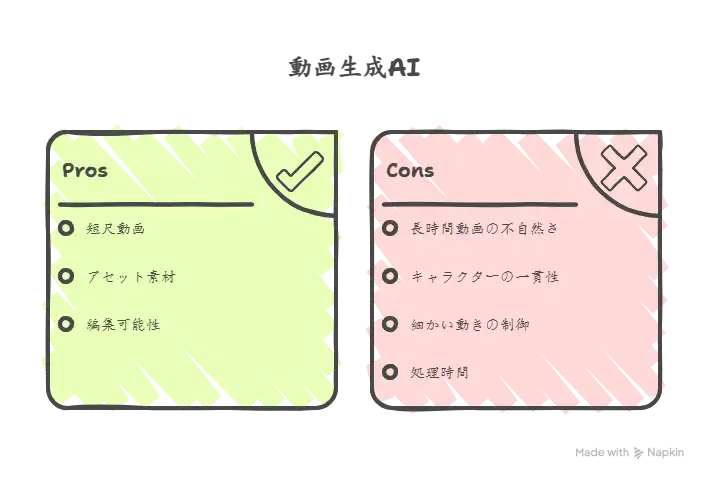

| 動画生成AI | Sora、Runway、Pika、 Hypervideo、InVideo | 短いクリップ、アニメーション、エフェクト | 長時間動画、キャラクター一貫性、複雑な動き |

| 音声・音楽生成AI | ElevenLabs(音声合成)、Suno AI(音楽生成)、 Mubert(BGM) | ナレーション、楽曲作成、効果音、声質変換 | 楽器演奏の細かいニュアンス、感情の微細な表現 |

実際に私が各分野のツールを使ってみた感想ですが、それぞれに明確な「得意・不得意」があります。万能なAIはまだ存在しないので、目的に応じて使い分けることが重要ですね。

2. AIツールの全体像:何ができて何が苦手なのか

現在のAIができること・できないこと

私が3年間様々なAIツールを使ってきた経験から、現実的な「できること・できないこと」をお伝えします:

| ✅ AIが得意なこと | ❌ AIが苦手なこと |

| 1. 大量のデータから情報を整理・要約する 2. 一定のルールに従った作業の自動化 3. 既存のパターンを組み合わせた新しいコンテンツ作成 4. 24時間365日、疲れることなく作業を継続 5. 複数の言語での対応 | 1. 最新の情報(学習データの範囲外) 2. 論理的思考や因果関係の正確な判断 3. 感情や文脈の微妙なニュアンス 4. 倫理的・道徳的判断 5. 完全にオリジナルな発想 |

例えば、私がブログ記事を書く際、AIに「SEO記事の構成案を作って」と依頼すると、素晴らしい構成を提案してくれます。でも最終的な判断、読者の気持ちに寄り添った表現、実体験に基づく説得力のある内容は、やはり人間の私が担当しています。

日本語対応の現状と課題

日本でAIツールを使う上で重要なのが、日本語対応の質です。私の実体験をもとにお伝えすると:

| ✅ 日本語対応が優秀なツール | ⚠️ 日本語対応に課題があるツール |

|---|---|

| ChatGPT(GPT-4) 自然な日本語、文脈理解も良好 | Midjourney 英語プロンプトの方が高品質な画像が生成される |

| Claude 丁寧で正確な日本語、敬語も適切 | Suno AI 日本語の歌詞はまだ不自然さが残る |

| Gemini Google製なので日本語検索結果との連携が強い | 多くの新興AIツール UIが英語のみ、日本語プロンプトの理解度が低い |

プロのコツとして、画像生成AIや音楽生成AIを使う際は、一度日本語で考えた内容をChatGPTで英語に翻訳してから使用することをおすすめします。これだけで生成品質が大幅に向上することが多いです。

3. プロンプトエンジニアリング:AIを思い通りに動かすコツ

プロンプトが成果の90%を決める

AIツールを使う上で最も重要なのが「プロンプト(指示文)」の書き方です。同じAIでも、プロンプトの書き方次第で得られる結果が天と地ほど変わります。

私が最初にChatGPTを使った時は「ブログ記事を書いて」という曖昧な指示をしていました。結果は…まったく使い物にならない汎用的な内容でした。でも、プロンプトの書き方を学んでからは、まるで優秀なアシスタントのように期待通りの成果を出してくれるようになったんです。

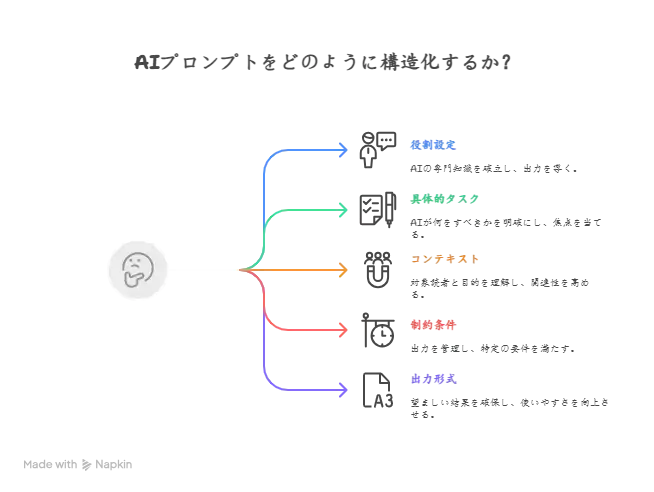

5ボックス・プロンプト公式

私が最も効果を実感している「5ボックス・プロンプト公式」をご紹介します:

【ボックス1:役割設定】あなたは〇〇の専門家です

【ボックス2:具体的タスク】〇〇について〇〇してください

【ボックス3:コンテキスト】対象読者は〇〇で、目的は〇〇です

【ボックス4:制約条件】文字数は〇〇文字以内、〇〇は含めないでください

【ボックス5:出力形式】〇〇の形式で、〇〇を含めて回答してください実際の例:ブログ記事作成の場合

【役割】あなたはSEOマーケティングの専門家です

【タスク】「AI画像生成ツールの選び方」について記事の見出し構成を作成してください

【コンテキスト】対象読者はAI初心者で、実用的な情報を求めています

【制約】8つの見出し、各見出しは30文字以内、技術的な専門用語は避けてください

【形式】「H2: 」「H3: 」の形式で、階層構造を明確にして出力してくださいこの5ボックス公式を使うようになってから、AIからの回答精度が劇的に向上しました。特に重要なのは「役割設定」と「制約条件」。この2つを明確にするだけで、AIの「迷い」がなくなり、的確な答えが得られます。

ツール別プロンプトのコツ

| ツール種類 | プロンプトのコツ |

|---|---|

| テキスト生成AI(ChatGPT等) | • 「ステップバイステップで考えて」を追加すると論理的な回答が得られる • 「3つの異なる視点から」「賛成・反対両方の意見で」等で多角的な回答を促す • 「〇〇文字以内で」「項目別に」等の出力形式を必ず指定 |

| 画像生成AI(Midjourney等) | • 主語(何が)、動作(何をしているか)、背景(どこで)、スタイル(どんな風に)を明確に • ネガティブプロンプト「–no text, watermark, blurred」で不要な要素を除外 • 画像の雰囲気は具体的に「oil painting style」「cyberpunk aesthetic」 |

| 動画生成AI(Runway等) | • 動きの説明を詳細に「slowly walking toward camera」「gentle breeze blowing hair」 • カメラワーク「wide shot」「close-up」「aerial view」を指定 • 時間の制約「5 second clip」「smooth motion」 |

私の経験では、最初から完璧なプロンプトを作ろうとせず、何度か試行錯誤しながら改善していくことが大切です。AIも学習するように、プロンプト作成も練習すれば必ず上達します。

4. 分野別AIツール活用法:実践的な使い方

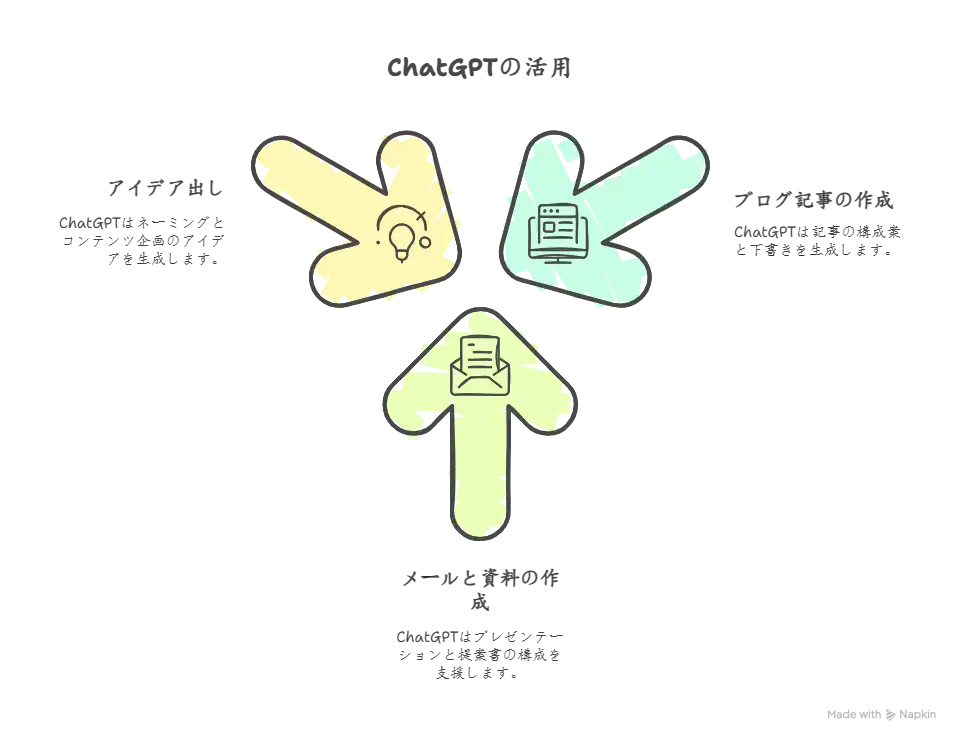

テキスト生成:ビジネス文書からクリエイティブまで

私の実際の活用例

1. ブログ記事作成

- ChatGPTに記事の構成案を作成してもらう

- 各セクションの下書きを生成し、私が経験談や個人的見解を追加

- SEO対策のメタディスクリプションも自動生成

2. メール・資料作成

- 重要な商談前のプレゼン資料の構成

- 顧客向けの提案書のたたき台作成

- 難しい内容を分かりやすく説明する文章の改善

3. アイデア出し

- 新しいサービスのネーミング案(50個ほど一気に生成)

- キャッチコピーのバリエーション作成

- コンテンツ企画のブレインストーミング

実際に、この記事の構成案もChatGPTと一緒に考えました。私一人では思いつかなかった視点や整理の仕方を提案してくれるので、とても助かっています。

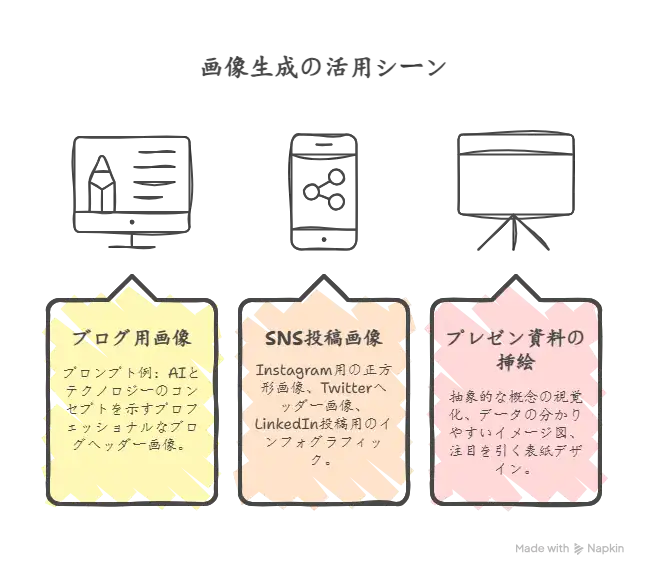

画像生成:デザインスキルがなくても高品質な画像を作成

私が実践している活用シーン

1. ブログ用画像作成

プロンプト例:

「Professional blog header image showing AI and technology concept,

modern blue and white color scheme, clean minimalist design,

tech icons, high quality, 16:9 aspect ratio」2. SNS投稿画像

- Instagram用の正方形画像

- Twitter(X)ヘッダー画像

- LinkedIn投稿用のインフォグラフィック

3. プレゼン資料の挿絵

- 抽象的な概念を視覚化(例:「デジタル変革」「成長」「チームワーク」)

- データを分かりやすくするイメージ図

- 注目を引く表紙デザイン

コストパフォーマンスの良さに驚き

以前は、ブログ用の画像1枚に1,000円〜3,000円の外注費を払っていました。でも今はMidjourneyの月額10ドル(約1,500円)で月に数百枚の画像を生成できます。クオリティも、下手なフリー素材よりもはるかに高いです。

ただし、注意点として:

- 著作権や肖像権の問題(実在の人物は避ける)

- 商用利用時の利用規約確認は必須

- 文字入りの画像は苦手(後からCanvaで文字を追加)

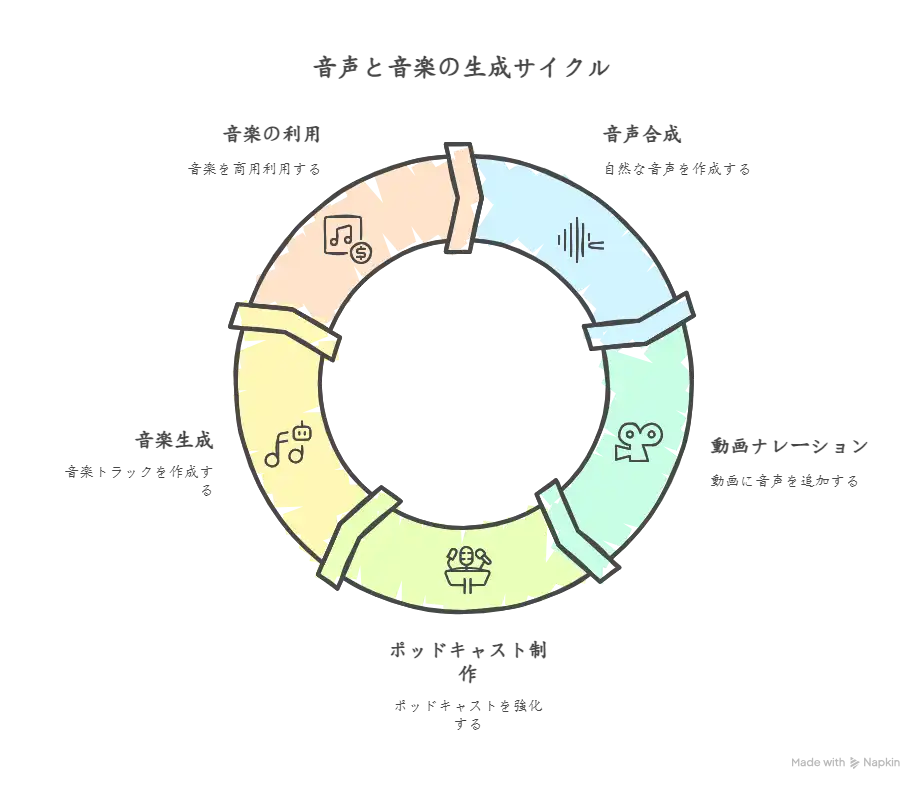

音声・音楽生成:コンテンツ制作の可能性が広がる

音声合成の実用例

1. 動画ナレーション

- YouTube動画の音声作成

- 商品説明動画のナレーション

- 多言語対応(日本語→英語等)

2. ポッドキャスト制作支援

- OP/EDの音楽生成

- 効果音の作成

- ゲスト不在時のシミュレーション対話

私がElevenLabsを使って自分の声のクローンを作った時は、本当に驚きました。10分程度の音声サンプルから、まるで自分が話しているような自然な合成音声が作れるんです。

音楽生成の可能性

SunoAIで作った楽曲を実際にBGMとして使用していますが、クオリティの高さに本当に驚いています:

- ジャンル指定(ポップス、ロック、ジャズ等)

- 楽器編成の指定

- 歌詞付きの楽曲も生成可能

- 商用利用可能(プランによる)

動画生成:個人クリエイターにも本格的な動画制作が可能

現在の動画生成AIの実力

1. 短尺動画作成

- 15秒程度のショート動画

- 商品紹介動画のベース素材

- SNS用のアニメーション

2. アセット素材作成

- 背景動画(海、空、抽象的なパターン等)

- ループ素材

- エフェクト素材

現時点では「完成品」というより「素材作成」としての活用が現実的です。RunwayMLで作った背景素材を、Final CutやPremiere Proで編集して完成度を高める使い方をしています。

期待と現実のギャップ

正直に言うと、動画生成AIはまだ発展途上です。期待しすぎると失望するかもしれません:

- 長時間(30秒以上)の動画は不自然になりがち

- キャラクターの一貫性維持が困難

- 細かい動きの制御は難しい

- 処理時間が長い(数分〜数十分)

でも、技術の進歩は本当に早いです。半年前と比べても格段に品質が向上しています。

5. AIツール選びの落とし穴と注意点

初心者が陥りやすい3つの罠

| 罠 | 問題点 | 対策 |

|---|---|---|

| 🚨 1. 「最新=最高」という思い込み | 新しいAIツールが発表されるたびに「これは今までと違う!」と飛びついてしまう。実際は既存の定番ツールの方が安定していることも多い。 | • 新機能に惑わされず、自分の用途に必要な機能があるかを確認 • 無料トライアルで必ず実際に使ってみる • レビューだけでなく、実際のユーザーコミュニティの声を聞く |

| 💰 2. コストを軽視してしまう | 「月額10ドルくらい安い」と思って複数のツールを契約していたら、気づけば月に50ドル以上に。年間で考えると結構な金額。 | • 使用頻度を記録(週に何回使うか) • 代替できるツールがないか定期的に確認 • 年間契約の前に必ず3ヶ月程度は月契約で様子を見る |

| 🤖 3. 過度な期待と依存 | AIが万能だと思い込んで、全てをAIに任せようとした結果、創造性や判断力が下がってしまう。 | • AIは「道具」であり「パートナー」ではない • 最終的な判断や責任は人間が持つ • AIの提案を鵜呑みにせず、必ず検証・改善する |

セキュリティとプライバシーの考慮

機密情報の取り扱い

私がビジネスでAIツールを使う際に最も注意しているのがこの点です:

| ⚠️ 絶対にAIに入力してはいけない情報 | ⭕ 安全に使える情報 |

|---|---|

| • 顧客の個人情報 • 機密の財務情報 • パスワードや認証情報 • 未発表の企業戦略 | • 一般的な文章の校正 • 公開予定のコンテンツの下書き • 学習目的の課題 |

多くのAIサービスは、入力されたデータを学習に使用する場合があります。利用規約をしっかり確認し、機密性の高い情報は絶対に入力しないよう注意しています。

著作権・知的財産権の注意点

生成された内容の権利関係

これは特に重要で、私も最初は十分理解していませんでした:

1. AIが生成したコンテンツの著作権

- 多くの場合、利用者に帰属

- ただし、完全な独占権は持てない場合も

- 商用利用可能かどうかは各サービスの規約を確認

2. 学習データの著作権問題

- AIが学習したデータに著作物が含まれている可能性

- 生成物が既存作品に酷似する場合のリスク

- 特に画像・音楽生成時は要注意

3. 責任の所在

- 著作権侵害の責任は利用者が負う場合が多い

- AIサービス提供者は免責される場合が多い

私は商用利用する際は必ず「類似画像検索」で既存作品との重複をチェックしています。

6. 2025年のAI活用戦略:これから始める人へ

まず始めるべき3つのツール

3年間の経験から、初心者の方に最初におすすめしたいのはこの3つです:

1. ChatGPT(テキスト生成)

- 理由:日本語対応が優秀、用途が幅広い、学習コストが低い

- 無料版でも十分実用的

- まずは日常的な文章作成(メール、企画書等)から始める

- 理由:デザイン初心者でも直感的、AI機能も統合されている

- 画像生成からレイアウト調整まで1つのツールで完結

- 無料版でも豊富な機能が使える

- 理由:音声品質が高い、日本語対応が改善されている

- 動画コンテンツ制作の幅が一気に広がる

- 無料枠でも実用的な検証が可能

段階的スキルアップの道筋

| フェーズ | 期間 | 学習内容 | 目標レベル |

|---|---|---|---|

| 🌱 基礎習得 | 1〜3ヶ月 | • 1つのツールに集中して使い込む • プロンプトの書き方を体系的に学習 • 簡単な日常業務での活用から開始 | AIツールの基本操作をマスター |

| 🚀 応用展開 | 3〜6ヶ月 | • 複数ツールの組み合わせ活用 • 業務フローへの組み込み • 品質と効率のバランス調整 | 業務効率化を実感できるレベル |

| ⭐ 創造的活用 | 6ヶ月〜 | • 独自のワークフロー構築 • 新しいツールの評価・導入 • 他者への知識共有・指導 | AI活用のエキスパートとして活躍 |

継続的な学習とアップデート

AIの進化に追従する方法

1. 信頼できる情報源の確保

- 公式ブログ・アップデート情報

- AIコミュニティ(Discord、Reddit等)

- 実践者の体験談・レビュー

2. 定期的な実験とテスト

- 月に1回は新機能を試してみる

- 既存ワークフローの見直し

- 失敗を恐れない試行錯誤

3. コミュニティ参加

- オンラインコミュニティでの情報交換

- 勉強会・セミナーへの参加

- 実践事例の共有

私自身、今でも週に数時間は新しいツールを試したり、既存ツールの新機能をテストしたりしています。AIの世界は本当に変化が早いので、継続的な学習が不可欠ですね。

AIと人間の協働の未来

私が考える理想的な関係

AIは人間の「置き換え」ではなく「能力拡張」のツールだと考えています。私の実際の働き方で言うと:

- AI担当:情報収集、下書き作成、案出し、繰り返し作業

- 私担当:判断、改善、感情的な部分、戦略的思考、責任

この役割分担により、以前よりも創造的で価値の高い仕事に時間を割けるようになりました。単純にAIに仕事を奪われるのではなく、AIを使いこなせる人が価値を発揮する時代になると思います。

まとめ:AIを味方につけて、可能性を広げよう

この記事では、生成AI活用の基本から実践的なテクニックまで、私の3年間の経験をもとに解説してきました。

重要なポイントを振り返ると:

- AIの仕組み理解:統計的予測システムであり、万能ではない

- プロンプトの重要性:5ボックス公式での確かな指示を出す

- ツール選び:目的に応じた適切なツール選択と段階的習得

- 注意点:セキュリティ、著作権、コスト管理への配慮

- 継続学習:AI技術の急速な進歩に対応する学習習慣

AIツールは確実に私たちの仕事や創作活動を変えていきます。早めに学習を始めることで、その恩恵を最大限に活用できるはずです。

最初は戸惑うことも多いと思いますが、一歩ずつ実践していけば必ず上達します。私もまだまだ学習中の身ですが、皆さんと一緒にAIの可能性を探っていければと思います。

何か質問や感想があれば、ぜひコメント欄でお聞かせください。皆さんのAI活用がより充実したものになりますように!

SNSシェア

この記事が役に立った方は、ぜひSNSでシェアしてください!より多くの方にAI活用の価値をお伝えできれば嬉しいです。