こんにちは、ミカです。

「気になる記事があるけど、読む時間がない…」

「複数のウェブサイトの情報を効率的に収集したい…」

「URLを入力するだけで記事の要点を知りたい…」

こんな悩みを抱えていませんか?

私も以前は、業界の最新情報をチェックするために毎日何十もの記事を読んでいました。しかし、一つ一つの記事を最後まで読むのは時間がかかりすぎて、本当に重要な情報を見逃してしまうことも多々ありました。

そんな悩みを解決してくれるのが「記事要約AI」です。URLを入力するだけで、ウェブページの内容を自動的に読み取り、重要なポイントだけを抽出して要約してくれる画期的なツールです。

この記事では、私が実際に使ってみて「これは便利!」と感じた記事要約AIツールを7個厳選して紹介します。文章要約AIツールとは異なり、今回紹介するツールはすべてURL入力に対応しており、ウェブサイト要約に特化した機能を持っています。

目次

- 記事要約AIとは?ウェブサイト要約の基本機能

- 記事要約AIツールの選び方とポイント

- 無料で使える記事要約AIサイト4選

- 高機能な記事要約AIツール3選

- 記事要約AIの効果的な使い方とコツ

- ウェブサイト要約AIの注意点と限界

- よくある質問(FAQ)

- まとめ:効率的な情報収集で時間を有効活用しよう

記事要約AIとは?ウェブサイト要約の基本機能

記事要約AIとは、ウェブページのURLを入力するだけで、そのページの内容を自動的に読み取り、重要なポイントを抽出して要約してくれるAIツールです。従来の文章要約AIがテキストの直接入力を必要とするのに対し、記事要約AIはURL入力だけで済むため、より手軽にウェブサイト要約ができます。

私が実際に使ってみて感じた記事要約AIの主な特徴は以下の通りです:

主な機能

- URL入力による自動要約: ウェブページのURLを入力するだけで内容を要約

- 記事構造の自動認識: タイトル、見出し、本文を適切に識別

- 重要ポイントの抽出: 記事の核となる情報を的確に抽出

- 多言語対応: 日本語、英語をはじめとする様々な言語のウェブサイトに対応

- 要約長の調整: 短文から詳細まで、目的に応じた要約長を選択可能

ウェブサイト要約AIの利点

私の経験では、記事要約AIを使うことで以下のような効果が得られました:

- 時間効率の大幅向上: 30分かかる記事を3分で把握可能

- 情報収集の質向上: 重要なポイントを見逃すリスクが減少

- 多言語情報へのアクセス: 英語記事なども気軽に要約・理解可能

- トレンド把握の効率化: 業界の最新動向を素早くキャッチアップ

記事要約AIツールの選び方とポイント

記事要約AIツールを選ぶ際に、私が特に重視している5つのポイントをご紹介します:

1. URL対応の範囲と精度

ツールによって対応できるウェブサイトの種類が異なります。ニュースサイト、ブログ、学術論文、企業サイトなど、自分がよく利用するサイトタイプに対応しているかを確認しましょう。

2. 要約の質と日本語対応

特に日本語のウェブサイト要約では、文脈を正確に理解し、自然な日本語で要約できるかが重要です。私の経験では、ツールによって日本語の要約品質に大きな差があります。

3. 処理速度と安定性

URL入力から要約完了までの時間、サーバーの安定性も重要な要素です。特に大量の記事を処理する場合は、処理速度が作業効率に直結します。

4. 追加機能の充実度

要約以外にも、翻訳機能、キーワード抽出、関連記事の提案など、付加価値のある機能があると便利です。

5. 利用制限とコスト

無料版の制限(処理回数、文字数など)と有料版の価格を比較し、自分の利用頻度に適したプランを選びましょう。

無料で使える記事要約AIサイト4選

まずは、無料で利用できる記事要約AIサイトを4つ紹介します。これらのツールは基本機能を無料で提供しており、記事要約AIを初めて試す方におすすめです。

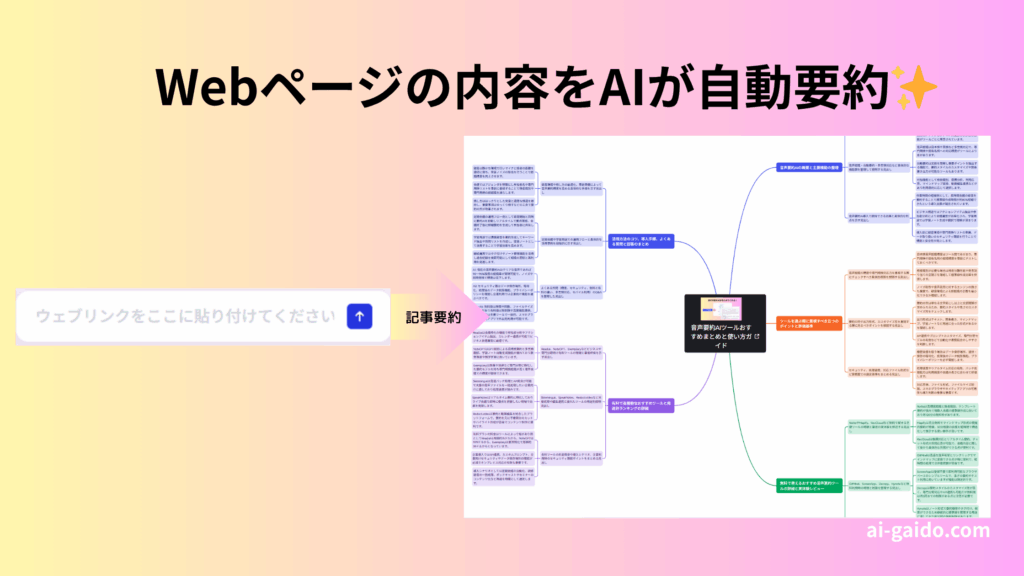

1. Mapify AI ウェブサイト要約ツール

公式サイト: https://mapify.so/ja/tools/website-summary

特徴:

- URL入力による自動記事要約

- 視覚的なマインドマップ形式での要約表示

- 多言語対応(日本語、英語、中国語など)

- 要約の詳細度を3段階で調整可能

- 無料版でも十分な機能を提供

私の体験:

Mapifyの最大の特徴は、要約結果をマインドマップ形式で表示してくれることです。URLを入力すると、記事の構造が視覚的に整理され、主要なポイントが枝分かれして表示されます。特に複雑な内容の記事や、複数のトピックを扱う記事の理解に非常に効果的でした。私は業界レポートや技術記事の要約によく使用しています。

推奨用途: 技術記事、業界レポート、学術論文、複雑な構造を持つ記事

要約精度: 高精度、特に構造化された記事に強み

処理速度: 中程度(30秒~1分)

2. Linnk Webページ要約ツール

公式サイト: https://linnk.ai/ja/tools/webpage-summarizer/

特徴:

- シンプルで直感的なインターフェース

- URL入力とテキスト入力の両方に対応

- 要約の長さを自由に調整可能

- 日本語ウェブサイトの要約精度が高い

- 登録不要で即座に利用開始可能

私の体験:

Linnkの使いやすさには本当に驚きました。URLを入力してボタンを押すだけで、わずか数秒で高品質な要約が完成します。特に日本語のニュース記事やブログ記事の要約精度が素晴らしく、重要なポイントを漏らすことなく、簡潔にまとめてくれます。日常的な情報収集に最適なツールです。

推奨用途: ニュース記事、ブログ記事、一般的なウェブページ

要約精度: 日本語記事は非常に高精度

処理速度: 高速(10~30秒)

3. Decopy 無料記事要約ツール

公式サイト: https://decopy.ai/jp/article-summarizer/

特徴:

- AI技術を活用した高精度な記事要約

- 複数の要約スタイルから選択可能

- キーワード抽出機能付き

- 要約結果のエクスポート機能

- 無料版でも商用利用可能

私の体験:

Decopyは要約の質の高さが印象的でした。特にマーケティング関連の記事や企業のプレスリリースの要約において、重要なビジネス情報を的確に抽出してくれます。また、キーワード抽出機能により、記事の主要テーマを素早く把握できるのも便利です。競合分析や市場調査に重宝しています。

推奨用途: ビジネス記事、プレスリリース、マーケティング関連記事

要約精度: ビジネス文書に特に強み

処理速度: 中程度(20~45秒)

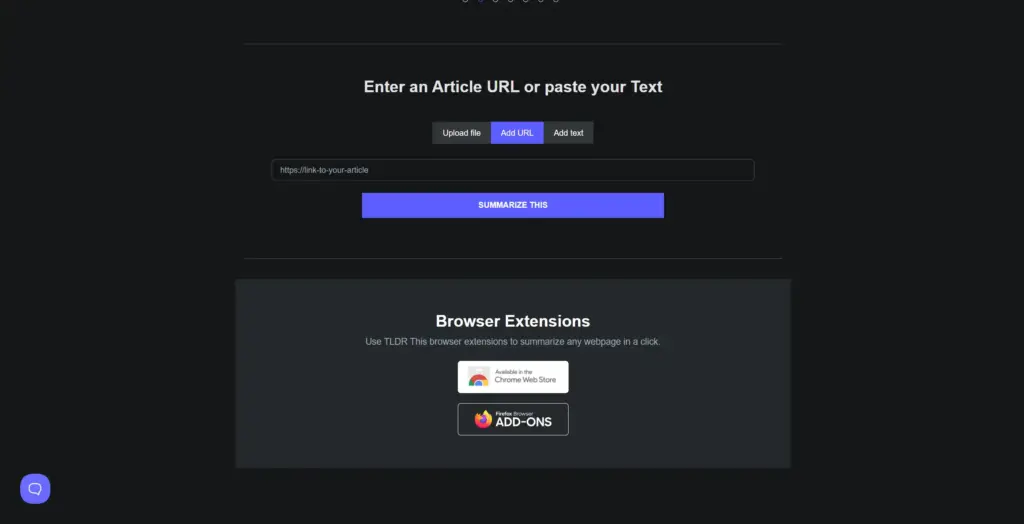

4. TLDRThis

公式サイト: https://www.tldrthis.com/

特徴:

- 「Too Long; Didn’t Read」をコンセプトとした要約ツール

- URL、テキスト、ファイルアップロードに対応

- 要約の詳細度を細かく調整可能

- 英語記事の要約に特に優れている

- ブラウザ拡張機能も提供

私の体験:

TLDRThisは英語記事の要約において圧倒的な性能を発揮します。海外のテック系ニュースや学術論文を要約する際に頻繁に利用しており、複雑な英語表現も適切に日本語で要約してくれます。ブラウザ拡張機能を使えば、記事を読みながらワンクリックで要約できるのも便利です。

推奨用途: 英語記事、海外ニュース、学術論文、技術文書

要約精度: 英語記事は非常に高精度

処理速度: 高速(15~30秒)

高機能な記事要約AIツール3選

次に、より高度な機能を持つ記事要約AIツールを3つ紹介します。これらのツールは有料プランもありますが、その分高品質な要約と豊富な機能を提供しています。

1. Summarizer.best

公式サイト: https://summarizer.best/

特徴:

- 高度なAI技術による精密な要約

- 複数の要約アルゴリズムから選択可能

- バッチ処理による複数URL同時要約

- API提供によるシステム連携可能

- 詳細な要約分析レポート

私の体験:

Summarizer.bestは、その名の通り要約の品質において最高レベルの性能を発揮します。特に学術論文や専門的な技術記事の要約において、他のツールでは捉えきれない微細なニュアンスまで適切に要約してくれます。バッチ処理機能により、複数の関連記事を一度に要約できるのも、研究や調査作業において非常に有用です。

推奨用途: 学術論文、専門技術記事、研究資料、複数記事の一括処理

要約精度: 最高レベル、専門分野に特に強み

処理速度: やや低速だが高品質(1~3分)

2. NoteGPT 記事要約ツール

公式サイト: https://notegpt.io/article-summary

特徴:

- GPT技術を活用した高精度要約

- 動画コンテンツの要約にも対応

- ノート機能による要約の整理・管理

- 複数言語間の翻訳要約

- チーム共有機能

私の体験:

NoteGPTは記事要約だけでなく、YouTube動画の要約にも対応している点が画期的です。ウェビナーや講演動画の内容を素早く把握したい時に重宝しています。また、要約結果をノート形式で整理・管理できるため、後から見返す際にも非常に便利です。チーム共有機能により、同僚との情報共有も効率化できました。

推奨用途: 動画コンテンツ、ウェビナー、教育資料、チーム情報共有

要約精度: 高精度、動画要約に特に優れている

処理速度: 高速(20~40秒)

3. iWeaver AI ウェブサイト要約ツール

公式サイト: https://www.iweaver.ai/ja/agents/ai-website-summarizer/

特徴:

- 高度なAI技術による包括的なウェブサイト分析

- 複数ページの統合要約機能

- 構造化された要約レポート生成

- 日本語コンテンツに最適化された処理

- 学術論文やビジネス文書の専門的要約

私の体験:

実際に使用してみたところ、iWeaverは他のツールとは一線を画す高度な分析機能を持っています。単純な要約だけでなく、ウェブサイトの構造や内容を深く理解し、論理的で読みやすい要約を生成してくれます。特に学術的な内容や専門的なビジネス文書の要約において、その精度の高さに驚かされました。日本語の処理能力も非常に優秀で、文脈を正確に理解した自然な要約を作成してくれます。

推奨用途: 学術論文要約、専門的ビジネス文書、複数ページ統合要約、研究資料整理

要約精度: 非常に高精度、専門文書に特に優れている

処理速度: 中程度(30~60秒)

記事要約AIの効果的な使い方とコツ

記事要約AIを最大限に活用するために、私が実践している効果的な使い方とコツをご紹介します。

1. 目的に応じた要約レベルの選択

記事要約AIを使う際は、まず要約の目的を明確にしましょう:

- 概要把握: 記事の全体像を素早く理解したい場合は短文要約

- 詳細理解: 重要なポイントを詳しく知りたい場合は中程度の要約

- 専門分析: 専門的な内容を深く理解したい場合は詳細要約

2. 複数ツールの使い分け

私は用途に応じて以下のように使い分けています:

- 日常的なニュースチェック: Linnk(高速処理)

- 技術記事の理解: Mapify(視覚的整理)

- 英語記事の要約: TLDRThis(英語特化)

- 専門的な調査: Summarizer.best(高精度)

3. 要約結果の活用方法

要約結果をより効果的に活用するためのコツ:

- 重要度の判断: 要約を読んで、原文を詳しく読むべきかを判断

- キーワードの抽出: 要約から重要なキーワードを抜き出し、関連情報を検索

- 情報の整理: 複数記事の要約を比較して、トレンドや共通点を把握

- アクションプランの策定: 要約から得た情報をもとに、次のアクションを決定

4. 効率的な情報収集ワークフロー

私が実践している効率的な情報収集の流れ:

- 情報源の特定: 信頼できるニュースサイトやブログをリストアップ

- 一次スクリーニング: 記事タイトルから興味のある記事を選別

- AI要約の実行: 選別した記事のURLを記事要約AIに入力

- 重要度の評価: 要約結果から記事の重要度を評価

- 詳細読み込み: 重要と判断した記事のみ原文を詳しく読む

- 情報の整理: 得られた情報をカテゴリ別に整理・保存

このワークフローにより、以前は3時間かかっていた情報収集作業が1時間程度に短縮できました。

ウェブサイト要約AIの注意点と限界

記事要約AIは非常に便利なツールですが、使用する際に注意すべき点もあります。私の経験から、以下の点に気をつけることをお勧めします。

1. 要約精度の限界

AIによる要約は完璧ではありません。特に以下のような場合は注意が必要です:

- 専門用語が多い記事: 医療、法律、技術分野の専門記事では、用語の解釈に誤りが生じる可能性

- 文脈に依存する内容: 皮肉や比喩表現、文化的背景が重要な記事では、ニュアンスが失われることがある

- 最新情報: 発表されたばかりの情報や速報記事では、AIの学習データに含まれていない可能性

2. ウェブサイトの構造による影響

記事要約AIの性能は、対象ウェブサイトの構造に大きく依存します:

- 広告の多いサイト: 広告コンテンツを本文と誤認識する場合がある

- 複雑なレイアウト: サイドバーやフッターの情報を本文に含めてしまう可能性

- JavaScript重要サイト: 動的に生成されるコンテンツを正しく読み取れない場合がある

3. 著作権と利用規約の確認

要約結果を利用する際は、以下の点に注意しましょう:

- 原著作者の権利: 要約であっても、原文の著作権は保護されています

- 商用利用の制限: ツールによっては商用利用に制限がある場合があります

- 引用の適切性: 要約結果を引用する際は、出典を明記することが重要です

4. 情報の鮮度と正確性

- リアルタイム性: AIの学習データには時間的な制約があるため、最新情報の解釈に限界がある

- 事実確認: 重要な意思決定に関わる情報は、必ず原文や他の情報源で確認する

- バイアスの可能性: AIの学習データに含まれるバイアスが要約結果に反映される可能性

これらの限界を理解した上で、記事要約AIを適切に活用することが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1: 記事要約AIと文章要約AIの違いは何ですか?

A: 主な違いは入力方法です。記事要約AIはURL入力でウェブページを直接要約できるのに対し、文章要約AIはテキストの直接入力が必要です。記事要約AIの方がウェブサイト要約に特化しており、より手軽に利用できます。

Q2: 無料版と有料版の主な違いは何ですか?

A: 一般的に以下のような違いがあります:

- 処理回数の制限: 無料版は1日あたりの処理回数に制限がある

- 要約の詳細度: 有料版の方がより詳細で高品質な要約が可能

- 追加機能: バッチ処理、API連携、チーム共有などは有料版限定

- 広告の有無: 無料版には広告が表示される場合がある

Q3: どのようなウェブサイトが要約に適していますか?

A: 以下のようなサイトが要約に適しています:

- ニュースサイト: 構造化された記事形式

- ブログ記事: 明確な見出しと本文構造

- 学術論文: 論理的な構成を持つ文書

- 企業のプレスリリース: 重要情報が整理されている

逆に、ECサイトやSNS、フォーラムなどは要約に適していません。

Q4: 要約結果の精度を上げるコツはありますか?

A: 以下のコツが効果的です:

- 信頼できるサイトを選ぶ: 構造化された記事を持つサイトを選択

- 適切なツールを選ぶ: 記事の言語や分野に適したツールを使用

- 要約設定を調整: 目的に応じて要約の長さや詳細度を調整

- 複数ツールで比較: 重要な記事は複数のツールで要約して比較

Q5: 記事要約AIの結果をそのまま利用しても問題ないですか?

A: 用途によります:

- 個人的な情報収集: 基本的に問題ありません

- ビジネス利用: 重要な意思決定には原文の確認が必要

- 学術利用: 必ず原文を確認し、適切な引用を行う

- 公開利用: 著作権や利用規約を確認し、出典を明記する

まとめ:効率的な情報収集で時間を有効活用しよう

今回は、記事要約AIツールのおすすめを7個紹介しました。URL入力だけでウェブサイト要約ができるこれらのツールは、現代の情報過多社会において、私たちの「情報処理能力」を大幅に向上させてくれる強力な味方です。

ここでもう一度、目的別におすすめのツールをまとめておきます:

- 視覚的理解を重視する方: Mapify(マインドマップ形式)

- 日常的な情報収集に: Linnk(高速・高精度)

- ビジネス記事の要約に: Decopy(ビジネス特化)

- 英語記事の要約に: TLDRThis(英語特化)

- 高品質な要約を求める方: Summarizer.best(最高品質)

- 動画要約も必要な方: NoteGPT(動画対応)

- 包括的な分析が必要な方: iWeaver(サイト全体分析)

私自身、これらの記事要約AIツールを使い分けることで、情報収集の効率が飛躍的に向上しました。例えば、朝の情報チェックには高速処理のLinnk、専門的な調査にはSummarizer.best、海外情報の収集にはTLDRThisというように、状況に応じて最適なツールを選んでいます。

重要なのは、AIはあくまでも「情報収集の効率化ツール」だということです。要約結果を鵜呑みにするのではなく、自分自身の判断と組み合わせて活用することで、記事要約AIは私たちの強力なパートナーになってくれるでしょう。

みなさんも、自分に合った記事要約AIを見つけて、効率的な情報収集を実現してください。時間を有効活用し、本当に重要なことに集中できる環境を作っていきましょう!

関連記事

- 📝 文章要約AIツールおすすめ11選!無料で使える効率化ツールを徹底比較

- 論文要約AIツールおすすめ13選!無料で使える研究論文要約サイト徹底比較

- 講義内容要約AIツールおすすめ8選!レポート要約で学習効率化【無料あり】

- メール要約AIツール6選!効率的なメール管理で生産性を劇的に向上させる方法徹底解説

- 📝 無料で使えるAI文章作成サイト・ツール12選!登録なしでも簡単に高品質な文章を生成

- マインドマップAIツールおすすめ15選!無料で使える自動生成ツール徹底比較

- 🔍 AIチェッカーおすすめ8選!無料で使えるAI判定ツールを徹底比較

- ✍️ AIライティングツール14選比較!目的別おすすめと選び方